30 millions de tonnes de déchets produits en Île-de-France

L’Île-de-France produit chaque année plus de 30 millions de tonnes de déchets, qui proviennent des ménages, des entreprises, des chantiers, etc. Soit 10 % des déchets ménagers produits en France.

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (2015) et le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) encadrent la gestion des déchets dans notre région. Ils prévoient notamment des objectifs ambitieux en matière de tri à la source, de valorisation des déchets produits et de diminution de l’enfouissement.

En clair, la volonté consiste à valoriser tout ce qui peut l’être et ne recourir à l’enfouissement qu’en dernier recours.

La priorité doit être donnée d’abord à la réutilisation, ensuite au tri et à la valorisation de la matière, ensuite à la valorisation énergétique pour n’enfouir, en définitive, que ce qui ne peut plus être valorisé.

Pour en savoir plus :

AMÉLIORER LA COLLECTE DES DÉCHETS

Mieux coordonner la collecte et le traitement des déchets

Alors que les installations de stockage et d’incinération ont été utilisées, en 2018, à plus de 90 % de leur capacité autorisée et que l’enfouissement de déchets devra fortement diminuer dès 2020, une partie de la réponse réside dans la collecte et dans sa bonne articulation avec le traitement : il s’agit d’alimenter les méthaniseurs, les incinérateurs, les centres de tri avec le type de déchets qui leur sont le plus adaptés.

Pour optimiser la collecte sélective et l’orientation des flux vers les installations adéquates (centres de tri, méthaniseurs, incinérateurs, décharges), l’État, la Région et le Syctom ont anticipé le travail autour de schémas de collecte et de traitement, sans attendre l’approbation du PRPGD.

En collaboration avec les établissements publics territoriaux volontaires, cette démarche se fixe pour objectif d’atteindre de meilleures performances en matière de réduction des déchets et de tri à la source. Ce schéma pourra préciser les flux sur lesquels agir, les règles communes à établir et les plans de financement nécessaires à l’évolution du mode de collecte, aux changements de bacs, aux éventuelles nouvelles installations.

Conduire les entreprises à trier leurs déchets

La réglementation impose :

• aux gros producteurs de biodéchets (plus de 10 tonnes par an) de les trier à la source (article L541-21-1 du code de l’environnement) ;

• aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, métal, plastique, verre et bois qui, soit n’ont pas recours au service public de gestion des déchets, soit y ont recours mais produisent plus de 1 100 litres de déchets par semaine, de procéder à un tri à la source de ces 5 flux de déchets (D543-281 et D543-282) de soit les traiter eux-mêmes, soit les envoyer vers une installation de valorisation, soit les céder à un intermédiaire qui les enverra dans une structure de valorisation.

Ces obligations sont sanctionnées à la fois sur le plan pénal (auquel cas les inspecteurs des ICPE sont habilités à dresser un PV) et sur le plan administratif (le pouvoir de police appartient au préfet pour les ICPE, au maire pour les autres installations). 100 % des cinquante établissements contrôlés étaient en infraction et des procès-verbaux ont été transmis au procureur.

Développer la collecte des biodéchets

La réglementation peut parfois paraître complexe, c’est pourquoi la DRIEAT a publié un guide regroupant ces différentes réglementations applicables aux biodéchets aux installations qui les gèrent ou les traitent (installations de transit, de traitement mécano-biologique, de déconditionnement, installations de compostage, de méthanisation), aux sous-produits animaux, aux mélanges ou encore à l’épandage.

VALORISER LES DÉCHETS

Méthaniser pour fournir du biogaz et des fertilisants

La méthanisation est un processus de digestion de la matière organique en l’absence d’oxygène (anaérobie) sous l’action combinée de plusieurs types de micro-organismes. Elle génère du biogaz, converti en énergie, et des digestats qui sont souvent utilisés comme matières fertilisantes. Le gouvernement a souhaité développer la méthanisation et la production de biométhane. Cela conduit à raccourcir et à simplifier les procédures réglementaires applicables pour créer des unités de méthanisation, et plus particulièrement des unités agricoles.

• en émettant des avis au cours des appels à projet lancés par l’ADEME : 13 dossiers, dont 10 en Seine-et-Marne, ont fait l’objet d’un avis en début 2019 ;

• en participant à l’élaboration du schéma de méthanisation de Seine-et-Marne en cours de réalisation depuis septembre 2018 à l’initiative du conseil départemental.

À ce jour, 24 méthaniseurs classés ICPE sont en fonctionnement en Île-de-France : ils génèrent du gaz réinjecté dans le réseau, de l’électricité et de la chaleur utilisée dans les réseaux de chaleur franciliens.

Pour prévenir les incidents et accidents associés aux méthaniseurs, la DRIEAT mène des actions visant, lors des inspections sur les installations de traitement de déchets, à mettre l’accent, sur la prévention des risques d’incendie (voire d’explosion), sur les dispositions permettant de limiter les conséquences d’un incendie ou d’une explosion (mesures d’isolement et mesures constructives) ainsi que sur les moyens d’intervention et de secours prévus.

Incinérer pour produire électricité et chaleur

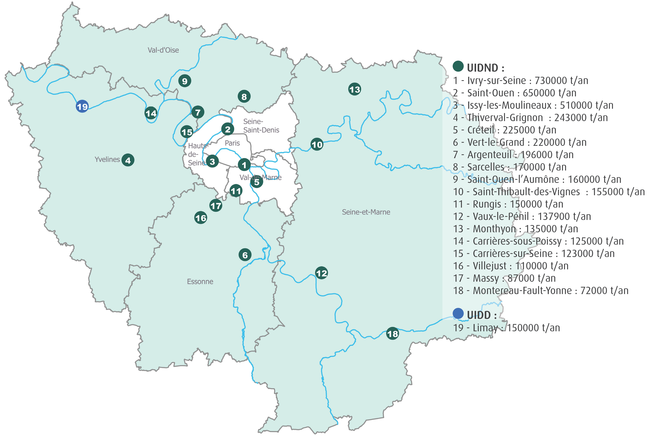

En Île-de-France, 18 unités d’incinération d’ordures ménagères ont traité 3,7 millions de tonnes de déchets, produisant environ 850 GWh sous forme d’électricité et 3975 GWh sous forme de chaleur.

Ces incinérateurs produisent soit de l’électricité, soit de la chaleur, soit les deux. En outre, 7 incinérateurs traitent des boues de stations d’épuration des eaux usées.

Les nouveautés 2018 :

• l’arrêté préfectoral autorisant la construction du nouvel incinérateur d’Ivry-sur-Seine a été signé ;

• le nouveau four de l’incinérateur de Thiverval-Grignon a été mis en service. Les travaux continuent pour l’amélioration des systèmes de traitement des fumées des autres fours ;

• l’exploitant de l’incinérateur de Créteil prévoit une consultation préalable autour de son projet qui consiste notamment en l’amélioration du traitement de fumées pour ses deux fours « Emeraude » et la construction d’une nouvelle ligne d’incinération en remplacement du four dédié aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (déchets du milieu hospitalier notamment), soit une augmentation demandée par l’exploitant de 120 500 tonnes par an. Le dossier sera instruit par la DRIEAT, pour une décision début 2020.

Au 1er janvier 2019, les incinérateurs franciliens sont autorisés à incinérer au total 4,2 millions de tonnes par an.

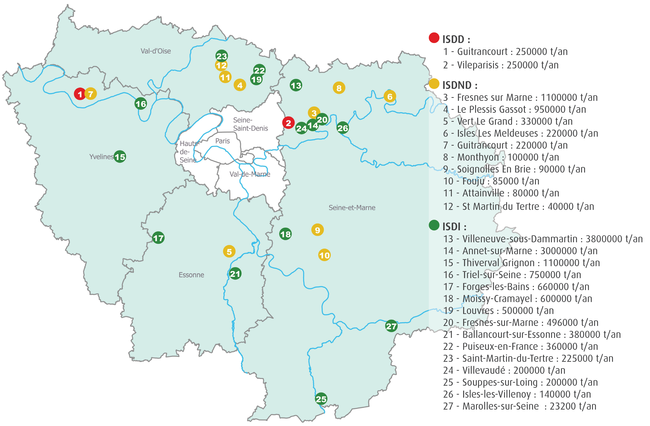

Valoriser les terres produites par les grands chantiers

Le Grand Paris Express a généré en 2018 de l’ordre de 3 millions de tonnes de déblais (sur les chantiers des futures lignes 15 Sud et 16). Seuls 35 % de ces déblais ont été valorisés, contre 52 % envoyés en installations de stockage de déchets inertes. Pour améliorer ces performances, la DRIEAT a élaboré un guide d’acceptation des déblais et terres excavées, mis à jour en septembre 2018. Ce guide permet de clarifier les conditions d’acceptabilité des déblais et terres excavées en installations de stockage de déchets inertes (ISDI), en aménagements et en carrières en considérant les évolutions de la réglementation et les documents de planification franciliens.

La DRIEAT participe également au groupe de travail national visant à créer un label « économie circulaire » pour des projets d’aménagement intégrant des déchets. Ce label, qui devrait entrer en vigueur fin 2019, tiendra compte du respect de la réglementation et de la compatibilité des déchets avec le site tout en s’assurant que les déchets générés par l’aménagement seront également correctement gérés en respectant la hiérarchie des modes de traitement.

Enfin, la DRIEAT instruit les demandes d’autorisation pour les sites de traitement de terres polluées. Ainsi, la société TERZEO a été autorisée le 11 février 2019 à créer et exploiter une plate-forme de tri et de valorisation de terres issues de chantiers du BTP associée à une installation de stockage interne mono-déchets dangereux sur le territoire des communes de Villenoy et d’Isles-lès-Villenoy (77). Cette installation permettra d’extraire et de valoriser 75 % en masse des terres polluées par des traitements par séparation, lavage et biotraitement si nécessaire. Les déchets non valorisables générés lors du traitement de ces terres représenteront environ 25 % et seront stockés sur place dans une installation de stockage de déchets spécifiques. L’installation, qui sera située sur une ancienne friche industrielle polluée (bassins d’une ancienne sucrerie), permettra la réhabilitation du site.

STOCKER LES DÉCHETS ULTIMES EN SÉCURITÉ

N’envoyer en installations de stockage de déchets non dangereux que les véritables déchets ultimes

En 2018, une action nationale a consisté à inspecter de manière inopinée des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) pour vérifier que les déchets reçus étaient des déchets autorisés et qui ne représentaient pas un mono-flux (de bois par exemple) pouvant faire l’objet d’une valorisation. Cette action a concerné trois installations franciliennes. Des remarques ont été faites à la suite des inspections, notamment sur la procédure d’information préalable et de contrôle des attestations des producteurs justifiant d’une opération préalable de collecte séparée ou de tri en vue de la valorisation matière ou d’une valorisation énergétique. Cette procédure permet de s’assurer que des opérations de collectes séparées ou de tri ont bien été menées.

Malgré cela, l’année 2018 a été marquée par une arrivée à saturation des ISDND ; c’est grâce à des échanges constants entre exploitants et services de l’État, ainsi qu’à des restrictions imposées par les exploitants à leurs clients, que la situation a pu être maîtrisée et que les capacités annuelles autorisées ont été respectées. Les causes de cette saturation sont multiples : croissance économique meilleure que les années précédentes, arrêt de la reprise des déchets par certains pays, arrivée à maturité de certains grands chantiers.

Pour faire en sorte qu’une telle situation ne se reproduise pas en 2019, un groupe de travail a été lancé le 7 décembre 2018 à l’initiative de la DRIEAT : il réunit exploitants, fédérations professionnelles et conseil régional pour rechercher les flux de déchets pouvant être détournés vers d’autres filières de valorisation (matière ou énergétique).

Il s’agit :

• d’abord, de rechercher les déchets qui ne seraient pas ultimes (papiers-cartons, matières plastiques, métaux, bois…), qui ont déjà été triés et qui devraient pouvoir être valorisés ;

• ensuite, d’identifier les freins qui empêchent la valorisation de déchets triés et leur utilisation, par exemple, comme matériaux ou comme combustibles.

Stocker les terres en tenant compte de la composition des déblais et du contexte géologique local

Des installations de stockage de déchets inertes ont demandé, en 2018, la possibilité de déroger aux valeurs limites fixées par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 pour recevoir des terres issues, par exemple, du creusement de tunnels (relevant de l’annexe I de l’arrêté), que les producteurs ont fait analyser. En effet, les sols d’Île-de-France ont naturellement des teneurs élevées en certains minéraux ; les analyses montrent donc parfois des concentrations en certains éléments supérieures aux seuils applicables aux déchets inertes, sans qu’il y ait eu de pollution liée à une activité humaine. Dans ce type de cas, les services de la DRIEAT étudient la compatibilité du stockage de ces déchets inertes avec l’environnement de l’installation de stockage de déchets inertes. En d’autres termes, les déchets ne peuvent être stockés que dans une installation qui garantisse un impact acceptable sur l’environnement.

Deux sites de ce type ont été autorisés fin 2018 et début 2019 en Seine-et-Marne et dans le Val-d’Oise et d’autres exploitants ont montré leur intérêt pour la démarche. L’enjeu principal de l’instruction de ces demandes est, pour les services instructeurs de la DRIEAT, de s’assurer précisément de l’impact des déblais admis en tenant compte à la fois de leur composition et de la nature géologique des sols situés sous le site de stockage.

Pour en savoir plus, téléchargez la brochure complète :